30年,中国孵化器之父再出发!

导读:5月11日,2017全球国际创业孵化峰会在有着“创业天府”之称的成都盛大开幕,为中国孵化器隆重庆生。本次系列活动由四川省科技厅、成都市人民政府等主办,国务院总理李克强发来贺电,科技部部长万钢亲自出席,现场群星璀璨,高朋满座,规格和声势堪为业界三十年之巅峰。

整整30年前的6月8日,武汉东湖之滨,武昌丁字桥路108号(中国人民解放军武汉通讯兵站)—一个杂乱无章,荒草丛生的废弃军营里,中国孵化器呱呱坠地。

在当时,这就是一场打破千年桎梏的革命,不啻为利在千秋之变,开天辟地之功。

那时的龚伟——日后因为武汉东湖新技术创业中心(简称“东创中心”)主任的名衔享誉业界,被尊为“中国孵化器之父”——是否会想到,30年后繁荣蓬勃的中国孵化器已成为全球规模之最,并如同一颗强有力的心脏,促动着中国双创孵化与产业园区走向国际化,成为“中国软实力”输出这一华彩乐章的重要组成部分?

5月11日,2017全球国际创业孵化峰会在有着“创业天府”之称的成都盛大开幕,为中国孵化器隆重庆生。本次系列活动由四川省科技厅、成都市人民政府等主办,国务院总理李克强发来贺电,科技部部长万钢亲自出席,现场群星璀璨,高朋满座,规格和声势堪为业界三十年之巅峰。

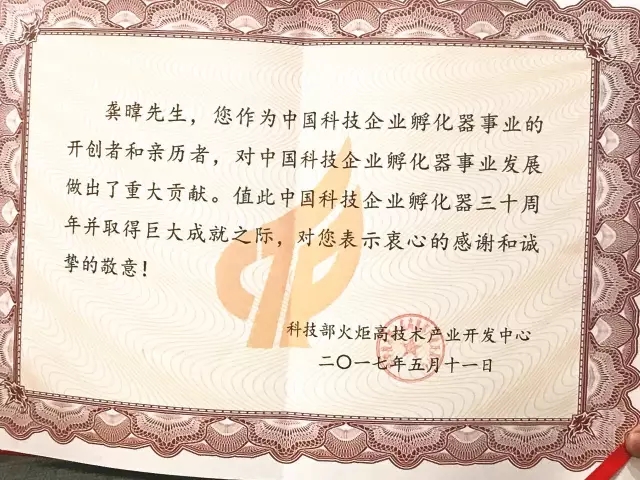

龚伟主任也作为最重要的嘉宾之一受邀参会,以“中国孵化器之父”的身份获得高度的礼遇和殊荣。科技部火炬中心专门贴心地为他颁发了荣誉证书和个人塑像,对这位“中国孵化器事业的开创者和亲历者”表达了“衷心的感谢和诚挚的敬意”。

这一刻,30年的拼搏、执着、坎坷、奋起,尽在不言中。

光阴穿梭,积累下来的是沉甸甸的荣光——30年来,东创中心累计孵化科技企业1835家,孵化科技项目1100余项,毕业企业944家,成活率达到75%,累计提供就业机会80000余人次,这是中国孵化器事业的革命火种,更是名垂青史的宝贵财富。

三十年前,当龚伟放弃武钢待遇优渥的金饭碗,辞职加入到东湖孵化器“五人小组”,甚至可能不太清楚自己到底要做什么,前途茫茫未卜的时候,又究竟一种什么念头或者情怀在支撑着他呢?

这些年,我们与龚伟有过多次促膝长谈,这位孤独的行吟者,三十间里备尝独自探索的孤寂与痛苦。如今,他的事业已经与过往完全不同,但却并未抛弃初心,言谈之中,那种朴素的情怀依然浓烈地感染着我们。

在这一刻,任何描述总是苍白无力,我们不妨来听听龚伟主任在这次峰会上的至诚感言:

“三十年前,武汉东湖新技术创业中心为中国新生的创业者撑起了保护伞,提供了创业场所,旗帜鲜明地为创业者的身份正名,为创业者的活动服务。

“1988年在国家火炬计划的引领下,东创为创新服务这粒幼小的火种在神州大地迅速燃起了熊熊的火焰。

“孵化企业和企业孵化,是体制深刻创新变革的产物。它改变了几千年来中国士大夫、知识分子、科技人员长期吃皇粮俸禄,吃国家财政的传统;它用独立的人格、智慧和执着,谱写了一曲又一曲新时期创新创业的华章;它改变了区域经济增长和科技进步主要依靠财政直接投入的方式;它用优化创新创业环境提供创新服务的方式,有效地促进了创新型企业的成长,从而规模地创造了国家税收和就业岗位。

“三十年一路走来,在今天丰收的喜悦中,我们应该居安思危!今天我们不仅要警惕服务方式的疲态和异化,更要防止老体制、旧传统的回归。总之,离开了体制与服务的创新,我们将一无所有!

最后,我们还要与时俱进,更好地服务于一带一路国际征途中的广大创新型企业,和奋斗在新城镇建设中的芸芸科技创业者们。这是新时代的使命,更是我们的新机遇和新挑战,三十年之后,我们还要重新出发,创造更灿烂的辉煌业绩,不负这个黄金年代!”

旧体制阴影的回归,和孵化、园区形态的异化,一直让有着深刻忧患意识的龚伟忧心忡忡。“离开了体制与服务的创新,我们将一无所有!”这句振聋发聩地呼吁,我们曾数次从他口中听到,令人印象深刻,感喟不已。

任何的远见,在现实面前都是孤独的。

任何的坚守,在现实面前都是寂寞的。

不想说什么总有一种力量让我们泪流满面,但中国孵化器事业之中,无疑是一种情怀的力量,真实而炽热,绝不那么高高在上,触手可及,温热可感,张力蓬勃,引人入胜。

不仅是龚伟主任,我们也要向所有为中国孵化器事业做出贡献的人致以最高敬意!

我们也不应该忘记一直奔走在孵化事业上的“孵化器市长”唐良智,更不应该忘记那位已经驾鹤西去的联合国科技发展基金组织主席、被尊称“中国孵化器教父”的拉卡卡老人,除了对武汉东创中心殷殷关切外,他对中国孵化器事业更是几乎付出了余生的所有精力,做出了令人感彻肺腑的不朽功绩。

30年,不到三分之一个世纪,正好让一个人襁褓酣睡渐而长至而立之年,正是他褪去青涩,奋发图强,一展身手之时。

30年,从筚路蓝缕到不断创新,从星星之火到遍地燎原,从政府主导到市场参与,谱写出一曲科技创新创业的时代旋律。

30年,对历史而言不过一瞬。

从1987年到2017年,30年风雨弹指一挥间,中国孵化器早已不是当年的概念和范畴,甚至已经成为“国策”。然而,中国第一个孵化器的故事不应该被遗忘,因为火花的温度,才是最能直达人心的。

园区中国坚定着一个信念,“孵化器乃是中国特色产业地产的最佳路径”——中国孵化器是从本土经验孕育而出的,是真正原生且接地气的模式,以孵化器作为中国产业地产最重要的发展路径是完全符合历史逻辑的。

我们也坚信,龚伟主任所创立的“东创”和孵化精神,理应成为中国孵化器与园区的旗帜高高飘扬,在如今浮躁、虚无、焦虑、困惑的行业中给人以灯塔般的启示和引导——走得太远,不要忘了因何而出发。

只要我们拥有记忆,懂得反省,能够积累,不断觉悟,时间总能告诉我们想要知晓的一切道理或规律,清晰我们的一切迷惘和困惑。

当然,回忆不是为了怀旧吟哦,而是为了燃烧斗志,重新出发。

如今,我们很欣喜地看到,龚伟这位传奇人物并未躲进小楼成一统,而是和30年前一样,在充满激情和前瞻的谋篇布局,再次出发。现在他的重心已经从当年的“孵化企业”走向了“孵化城市”,在国际化征程和新城镇化建设方面衔枚疾走——无疑,这是一套更为庞杂繁复、卷帙浩繁的系统工程。

园区国际化、特色小镇,这是近两年才突然火爆起来的概念,国家政策的扶持和市场需求的迸发,让产业地产商甚至是传统开发商都趋之若鹜。殊不知,先知先觉的龚伟已经在这条道路上默默潜行耕耘多年。

我们此前早已有过叙述,早在2009年东创中心就布局了比利时的中比科技园,成为第一批走出国门进行市场化园区运作的先驱者。

和当年中国园区承载涌进来的外资与技术一样,如今一带一路上的中国园区也开始接纳大量中国溢出的生产基地和产业资本,这其实是在复制当年中国崛起的路径,一方面使处于工业化初期的欠发达国家有机会搭上新一轮经济全球化的列车,参与到世界经济分工中来,提高工业化水平,另一方面也给国内的园区运营者带来了全新的发展空间。

我们相信,更多大规模的“飞地园区”,“离岸园区”将在这一条史无前例的经济协作走廊上拔地而起,而且和国内园区有所不同的是,海外园区要承接的服务更加多样和复杂,这其中蕴含着大量的黄金机会,需要我们更具想象力和创新性的去予以挖掘。

而在新型城镇化建设方面,东创中心在湖北云梦操作了一个“东创孵化小镇”,以经济平衡的理念和“众筹、众包、众建、众享”的路径,形成一种“以小镇孵化小镇”的创新模式,不知不觉开辟了一条产业地产的颠覆性新路,令我们耳目一新。

“无论是孵化众创,还是产业地产,都必须走上国际化和新型城镇化的道路,这是全球资源配置时代的必然产物。”龚伟对园区中国说。

一直倡导产业地产行业“联合、连接、践行国策”的园区中国,自然非常认同龚伟的想法,与当年东湖之滨创立的东创中心一样,这条新路仍然闪烁着思索和探究、梦想与务实的光芒,乃是中国产业地产未来发展的重要命题和必经道路。

中国小镇孵化高端产业,中国园区嫁接全球资源——这是再次出发的龚伟主任,同样也是我们园区中国共同的奋斗目标。未来,园区中国将与东创中心更加紧密的携手合作,以更加饱满的斗志,和更有效的资源整合,为这一目标的实现披荆斩棘,奋斗不息!

30年风雨兼程,征途远未结束。我们坚信,新的园区孵化故事,一定更加精彩!