MP3技术与美国音乐产业演化

导读:近年来,MP3技术以及互联网技术的普及兴盛对传统音乐产业带来了前所未有的冲击。本文以美国音乐产业为研究对象,运用历史研究与多个案研究等方法,从产业与企业两个层面对信息技术冲击下的音乐产业变革过程做了较为深入地分析,并给出了相应的建议。

作者|芮明杰 巫景飞 何大军

传统的产业组织理论以及战略管理理论,往往倾向于把“产业”理解为企业所存在的一种静态外部环境,产业边界清晰,制度规则明了,企业战略不过就是在这种环境、规则中的被动适应行为与博弈。而事实上任何一个产业中的利益格局、组织模式、技术能力与企业的策略行为密不可分、共同演化(Co-evolution),“产业”本质上是企业策略行为之产物。从共同演化的视角研究产业组织模式的发展变迁,并以此为企业战略设计提供有益的借鉴越来越多成为学者的共识(Tushman,M.L.andE.Romanelli,1985;Levinthal,D.A.,and J.Myatt,1994;McKelvey,1997;ArieY.Lewin;王益民,2004)。本文以美国音乐产业为研究对象,运用历史研究与多个案研究等方法,对MP3技术冲击下的音乐产业演化过程进行了较为深入地分析。我们发现,由于互联网技术的普及兴盛,一种并不含有数字产权管理功能的数字压缩技术标准——MP3的出现对传统音乐产业带来了前所未有的冲击,在新旧技术标准的竞争中,数字时代的音乐产业实现了企业战略、技术、产业组织与制度的共同演化,产业内新的利益均衡逐渐实现,'产权”边界重新得到了界定,新的产业格局与秩序逐步形成,新的产业组织模式与企业盈利模式逐步浮现诞生。

一、传统音乐产业格局

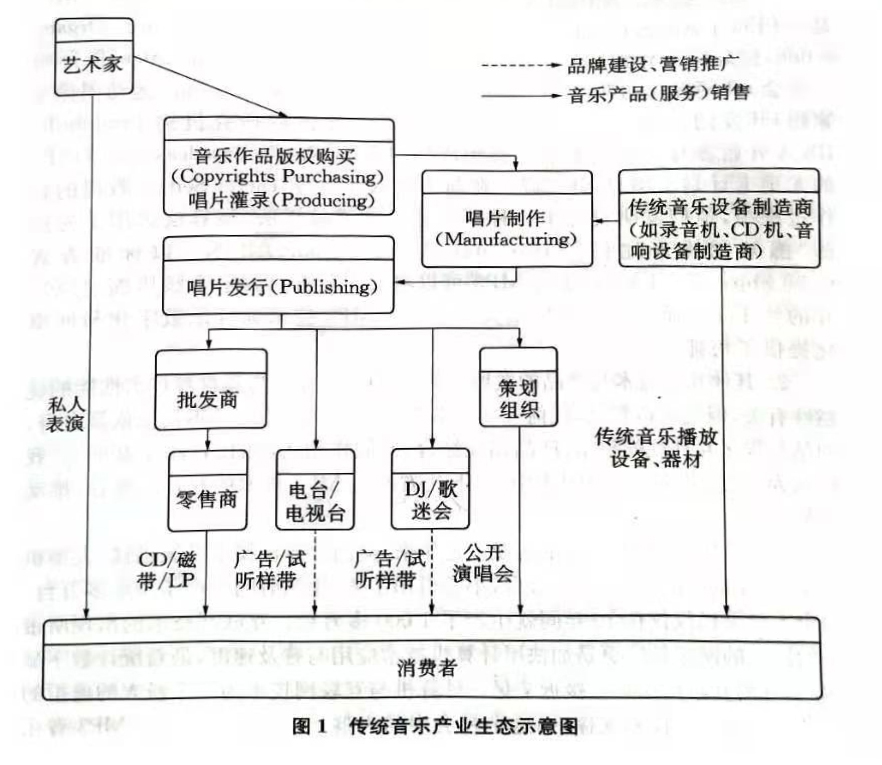

音乐有着悠久的历史,但音乐作为一个产业获得巨大的发展,并让普通大众成为音乐产品的主要消费者的历史并不长。据业界公认的史实,1877年大发明家爱迪生对留声机的发明创造可以说是音乐产业化的肇端,这样算来距今也不过130年的时间。最早音乐产业的商务模式是通过出售投币点唱机与会讲话的洋娃娃加以实现,大发明家爱迪生凭借专利垄断成为那个时期的产业霸主。其后随着经济、技术的发展,音乐版权的法律地位的确立,我们所熟悉的音乐产业价值生态逐步形成(参见图1)。唱片公司尽管下属拥有不同风格的厂牌(Label)或者艺人(Artists),但其商务模式基本一样:他们首先签下一大批具有前途的艺人,取得这些艺人创作歌曲的版权以及发行权,然后经过唱片的制作、包装,并利用自身高超的营销技巧以及完善的营销渠道将唱片送到消费者手中。在这个产业生态中,唱片公司占有绝对的主导地位,这不仅因为唱片公司对于歌曲流行时尚的敏感与远见,更重要的是唱片公司对于市场的掌控力,这种掌控力体现在:①唱片公司往往通过垂直以一体化行为进入唱片分销、零售渠道,获得了唱片销售渠道的控制权;②这些唱片公司往往隶属于某个媒体集团,媒体集团可以运用其他下属各种宣传媒介来影响大众的音乐品位与偏好。

经过20世纪90年代末的兼并浪潮,截至2002年,全球音乐市场出现了五家跨国音乐巨头(简称“五大”),它们是,威望迪环球公司的环球音乐集团(UniversalMusicGr)up,UMG);索尼公司的索尼音乐娱乐(SonyMusicEntertainmentInc,SMEI);贝塔斯曼集团的贝塔斯曼娱乐(BMGEntertainment);美国在线时代华纳的华纳音乐集团(WarnerMusicGroup,WMG);百代音乐工业集团(Electric&MusicIndustriesGroup,EMI)。从市场份额上而言,五大”几乎控制了世界市场70%以上的CD、磁带、LP大碟(密纹唱片)的销售量,在一些发达国家他们的市场份额甚至高达80%(美国、德国),乃至90%(法国)以上。

二、新技术对音乐产业的冲击

1.新技术的出现

(1)MP3技术。MP3本意并不是某种音乐播放软件或是播放器。MP3是MPEG-1AudioLayer3的缩写,它是ISO(InternationalStandardsOrganization,国际标准化组织)与IEC(InternationalElectronicCommittee,国际电工协会)共同发起的MPEG(MovingPictureExpertsGroup,运动图像专家组)开发的一种音频压缩技术。1987年,德国的研究机构FraunhoferIIS-A开始参与一项关于数字音频广播(DigitalAudioBicadcasting,DAB)的尤里卡计划子项目EU147。在与Erlangen大学DieterSeitzer教授的合作过程中,他们发明设计了一种压缩能力超强的算法(Algorithm),该算法采用了先进的,感知觉噪声建模”(PerceptualNoiseShaping)技术。以标准方式(128kbps44.1kHz)MP3可以将CD音质的数字音频压缩至原尺寸的约1/11,却不至于产生太大的失真。MP3技术为音乐数字化与网络化提供了可能。

(2)其他互补技术与产品的发展。MP3的兴起虽然与其自身技术性能的优越性有关,但是应该看到,任何一项技术所能具备的扩散能力并不仅仅依靠自身,而是与很多互补性的技术、产品相互结合、共同作用而成的。我们认为,在众多的技术与因素中,以下几方面与MP3技术的互补性最强,推动力最大:

第一,计算机与互联网的普及。近年来,美国计算机技术发展迅猛,大型机用了40年的时间生产了10万台,小型机用了20年的时间生产了100多万台。而个人计算机仅仅在10年间就生产了1000多万台。互联网技术的出现所带来的巨大网络效应则更加快了计算机技术应用与普及速度,最新统计数字显示,全球的互联网用户已接近7亿。计算机与互联网技术为一个新兴的虚拟的网络社会提供了技术支撑,而这个社会中的人群一民一是MP3音乐消费的主力军。

第二,P2P技术的出现。P2P(Peerto-PeeM等网络技术,是指以分散、分权思想为指导,为网络用户之间提供端'到端”直接联系的一种网络技术。P2P使得网络上的沟通变得更容易、更直接,真正地消除中间环节,可以改变现在的Inteme似大网站为中心的状态、重返非中心化",并把权力交还给用户。对于音乐产业而言,P2P技术的影响主要在于其对内容搜索与文件共享领域的应用,它的出现使得音乐爱好者之间可以在不受中央服务器(WebSeAr)的监控下实现音乐文件的快速传递、分享、搜索音乐文件,这使得希望利用中央服务器来监督音乐产品版权的能力大大降低。

第三,宽带技术的出现。所谓宽带,一般是以目前拨号上网速率的上限56Kbps为分界,将56既ps及其以下的接入检力窄带”,之上的接入方式则归类于’宽带”。宽带接入包括Cablemode、KNL八AD工等多种类型接入手段,它的应用使得网络出速度大大加快。

第四,便携式MP3播放器(PortableMP3Player)的出现。世界上第一台便携式MP3播放器是1998年由韩国的Seahan公司制造。而第一台广为人知的MP3播放器是美国Diamond公司在1998年底推出的Rb300,因其引起的法律纠纷与胜诉而闻名。便携式MP3播放器使得对于网络音乐的欣赏不再限于端坐在计算机面前,而是可以随处随时、随心所欲,而且这种设备比起SONY公司发明的便携式CD机要轻巧许多,价格也相对便宜,因此,很快收到大众的追捧,成为有效拉动MP3音乐消费的重要力量。

尽管MP3这一技术本身没有过多的宣传,传统的录音工作室也并不使用这种技术。但是,计算机与互联网的普及为MP3的流传提供了物质基础与全新的应用平台;开放、透明、无加密的MP3技术使得音频文件数字化、浓缩化非常容易,大大降低了音频文件的转换、存储成本;P2P与宽带技术的应用大大降低了MP3格式音频文件在网络上的传输成本;便携式MP3播放器更是为其快速扩散提供了大量的消费者基数(InstallBase)o这些技术相互作用,互为动力,加速了正向反馈或者说花车效应的发生,一种新技术的锁定现象自发自然地发生在了MP3身上,MP3格式逐渐成为了网络(在线)音乐的事实标准(DeFactoStandards)o

2.新商务模式的出现及其对音乐产业的冲击

围绕MP3标准,凭借互联网力量,20世纪90年代末期各种新兴的商业模式或是产品服务涌现出来,其中比较出名的包括:Diamond公司的便携式MP3播放器(Rio300);提供音乐文件网上交换的Napster、Amister;提供数字音乐综合服务的MP3.COM与GoodNoise以及提供MP3制作、播放软件的Nullsoft公司、ReaNeWorks公司等。非常有趣的是Diamond、Napster、MP3.Com这三家公司由于创新经营侵害到了传统唱片公司的利益,都先后受到了传统唱片公司的利益直接代表美国唱片业协会(RecoidingIndustryAssociateofAmerican,RAA)的法律诉讼,这也从另一个侧面说明了这些公司是新兴商业模式的代表,对它们的讨论研究是有典型性的。

(1)MP3.COM。由MichaelRobertson在1996年创建,并于1997年底开始营运,1999年11月在NASDAQ公开上市。获得大量现金后MP3.Com开始创新,发起了My.MP3.Com,主要提供两项服务。一是所谓即时收听服务(InstantListeningService)°允许通过它的联盟网站购买了某张CD的用户可以免费下载这张唱片的MP3格式曲目,并即时收听。这一项服务本质上是利用免费的MP3下载来促销CD唱片;另外一项服务称之为验证下载(Beam-itService),只要用户拥有某张CD唱片,将其插入计算机光驱,登陆My.MP3.Com网站经过版权注册后,就可以免费下载这张唱片的MP3格式文件。显然,这项服务可以为客户尤其是不熟悉如何将CD转录为MP3格式文件的客户提供了方便,使得MP3更为流行。MP3.Com有如下特点:①本质上是个音乐综合服务提供商(MSP),提供包括MP3歌曲免费下载、数字音乐发行、分销以及在线CD销售等多种增值服务;②还是利用传统互联网技术,没有利用P2P技术,公司自己的服务器面有大量音乐文档;③收入来源综合化,版权分享、广告、CD销售是其主要的收入来源。

(2)Napster。由Fanning在1999年创建。其运作非常简单,就是为用户提供一种音乐文件分享的技术平台,用户只要登陆其公司的网站,注册并下载一个免费音乐分享软件,成为公司的客户,就可以与同时在线的其他用户互相交流音乐文件(主要是MP3文件)。而且Napster公司的用户无论在上传或下载任何MP3文件时,都不需向对方、Napstsr公司,或是音乐作品的版权所有者交费。Napster发展迅速,短短十几个月,全球注册用户很快突破5000万。Napster的特点如下:①本质上是个音乐爱好者的社区;②利用P2P技术,实现音乐文箱的分布式存储、搜索与交换,公司自己的服务器上面没有音乐文档;③免费为客户服务,广告是其主要的收入来源。

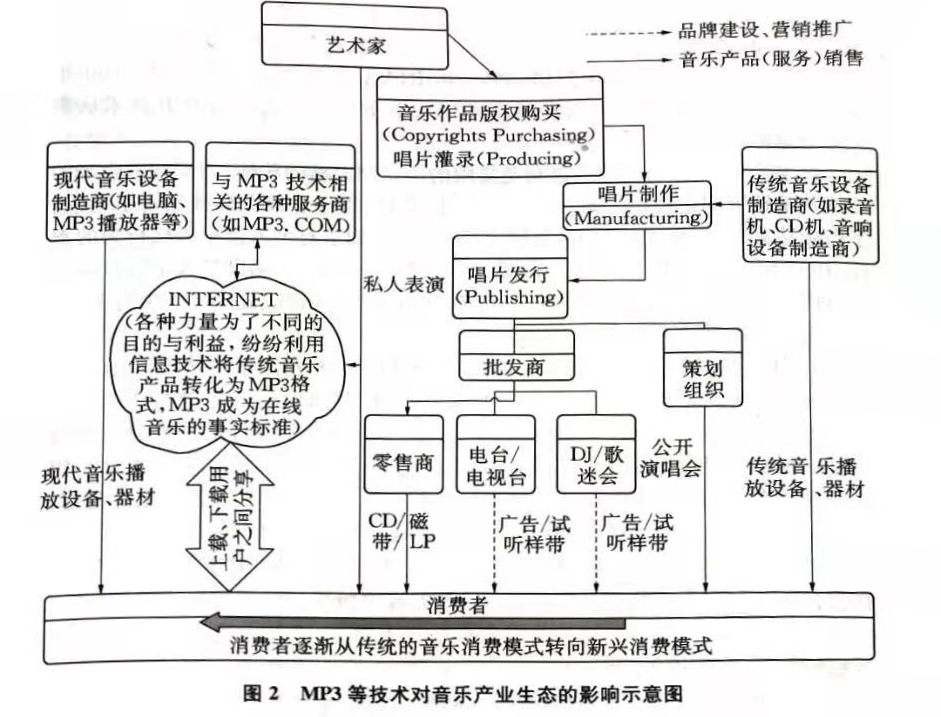

无论是MP3.Com或是Natter对传统音乐产业的最大挑战在于改变了音乐产品的生产、分销流通(Distributbn)乃至消费形式,使得音乐产品摆脱了以往用胶片、磁带或是光碟作为载体,并主要通过有形物理渠道进行分销流通的传统商业模式,取而代之的是数字化、无形化的纯数字音乐通过互联网向消费者传递(参见图2)。新技术的出现带来新的产品与服务形式的同时,不可避免地对全世界范围内传统的音乐产业生态产生了侵害,引起艺员人数减少,数千个工作机会流失,产片销售量下降。据美国唱片协会(RIAA)的统计指出,2000年美国唱片销售量出现7%的衰退,2001年与2002年分别呈现约10%—11%的衰退,唱片销售金额亦持续下滑。

三、传统唱片公司的应对策略

对于MP3以及其相关的信息技术,主导产业的五大唱片公司刚开始表现得非常迟缓,认为这些不过是大学生或一小部分技术爱好者的’小把戏”,不可能对产业带来任何重大的影响。一个例证是,1998年以前,五大”中没有一家的网站上具有MP3下载、网络广播等新型服务°1998年,当MP3已经成为网络音乐的主要技术标准并且涌现出一大批具有新型商业模式的企业时,五大”才如梦方醒。早期,'五大'更多利用原有法律制度所赋予的合法性基础来回击新企业与新的商业模式。而后期则更多以市场竞争为导向,充分利用、适应新技术的同时也不排除利用法律手段来维护自身利益。

(1)法律诉讼策略。即唱片公司利用现行的知识产权保护制度对于利用MP3、互联网进行大规模的复制、传播、改编的行为进行法律诉讼。因为,毕竟政府的’暴力潜能”使得对于产权保护的执行具有天然的优势(诺斯,1981)。1998年初,五大的直接利益代言人美国唱片协会(RIAA)不断出击,先后将多家与MP3相关的企业、组织或个人告上法庭,等等。其中最著名的案例有:1998年年底RIAA起诉Diamond公司;1999年RIAA起诉Napster公司;2000年RIAA起诉MP3.COM公司;2003年RIAA起诉500多名使用P2P技术从事文件分享的个人。

(2)院外活动策略。即通过利益集团的咨动制定新的法律,为新技术带来的法律灰暗地带制定规则。如1997年12月17日,当任总统克林顿签署了《反电子盗版法案》。该法案修改了《版权法》506款,增加了对个人侵犯版权行为的责任;1998年10月美国国会通过了《数字千年版权法案》,大幅度扩大了版权的保护范围;2002年7月,众议员伯尔曼和考贝尔向美国众议院提交了一项有关“点对点盗版防护”法案。

(3)认知修正与预期管理策略。除了技术与经济利益因素之外,影响在线音乐的分享行为的最重要因素就是一种观念、一种对知识产权保护的认知与理解。事实上绝大部分网民(尤其是年轻人)并不认为音乐文件的网络分享本身就是一种盗版侵权行为,相反他们认为这只是一种很正常的自由生活方式。因此,改变社会这种认知结构可以说是遏制在线音乐盗版盛行的关键。各大唱片公司、艺人以及其他相关团体联合利用他们手里掌握的各种媒体资源对反盗版行为进行了有力的宣传、布道,试图从道德上、舆论上影响MP3、P2P等技术存在的社会合法性。例如,近期美国已有大学开始开办有关版权法的速成教育课程,并至少有1家大学已在新学期的开始提供合法音乐服务,以及有线电视、免费报纸等校园生活服务(IFPI,2002)。

(4)合作联盟策略。任何制度、秩序都是依靠组织来保证执行的,RAA、IFPI等组织实际上代表了传统音乐产业的利益,维护的是旧有产业秩序与制度。但由于新技术的出现,仅仅依靠传统组织维护旧制度显然是不够的,新技术带来的利益平衡的丧失、产业生态空间扩张以及’物种”多样性的增强都需要新的制度加以协调,新的组织也因此应运而生。对于数字化的音乐产业,需要协调的利益主体已经不仅仅局限于传统的唱片公司、录音设备公司、艺人、零售商、消费者等,而是扩展到了包括:电信运营商、互联网服务商(ISP)、互联网内容提供商(CP)、IT设备制造厂商、软件公司、消费类电器制造商等更广范围的产业主体。1998年由RAA、IFPKRAJ(日本唱片协会)倡导发起的安全数字音乐先锋论坛(SDMI The Secure Digital MusicInitiative)宣布成立,并于1999年2月在美国洛杉矶召开了首次会议。该论坛成员不仅包括五大唱片公司、RAA等,也包括了诸如消费类电器制造商、ISP、CP以及软件公司等将近200多家组织机构。

(5)技术策略。一类是所谓防御性技术策略,即采用技术手段增加网络音乐的传递、复制的成本。例如,最早使用的人为设计的虚假或无效联结,迷惑非法下载用户;在下载联结中制造病毒,增加用户的使用成本;利用软件跟踪非法用户的IP地址与物理地址,突击清查没收相关设备,严重者甚至控告起诉;利用所谓数字版权管理(Digital Rights Management,DRM)的技术在数字化音乐过程中加入密码(Enciyption)或数字水印(Watemaiking),人为制造不兼容。另一类是所谓主动进攻型技术,即通过研究开发提供比MP3更优秀的音频压缩技术、更符合消费者需求的产品服务,来主动争取消费者。例如,1998年初宝丽金、索尼与华纳等唱片公司首次建立零售网站,并尝试允许消费者下载部分歌曲的片断。

四、演化中的产业景框

从目前发展趋势来看,音乐产业的产业格局尚不清晰,仍然处于秩序较为混乱的“前范式”阶段,各种利益团体的博弈均衡尚未实现。产业内新的动态不断涌现,表现在:

(1)P2P技术进一步发展。作为MP3标准的重要的互补技术,P2P在最近几年又获得了飞速发展。在Napster法律败诉之后,经营模式被迫转型,但一直不很成功。而以Moipheus、Gnutella、Kazaa为代表的基于P2P技术的新“Napster”立即填补了Napster所留下的市场空白并加以发扬光大——仅以上三家就拥有了700万同时在线用户,而Napster在它的鼎盛时期也不过200万而已。更让传统唱片公司们头痛的是,这些新秀接受了Napster的教训,更新了技术,完全采取分布式架构(纯P2P技术),避开了采用中央服务器储存用户文件资料的做法,把资料全放在了用户的计算机上。换句话说,它们只提供了P2P技术,至于说用户用这种技术做什么,与它们是没有关系的。新的下载、分享软件也应运而生,如Edonkey、Ehiug、Gnutella,这些软件不仅下载能力更强而且普遍具有匿名功能,使得网络间分享音乐的行为更加快速而隐蔽。

(2)消费者权益保护力量的组织化。例如,经济学家奥森所说,由于协调的困境,大多数人的利益往往易被组织协调起来的少数人所侵害。对此,音乐产业的历史就是很好的诠释。传统唱片市场处于高度寡头垄断,企业间通过诸如RM、IFPI等组织形式彼此勾结,广大消费者的利益很难通过所谓'价格竞争”来保证自己的福利。但是,由于网络技术的发展,消费者之间的联系、协调与组织的成本逐渐降低,具有特殊偏好的某些人群很快可以聚集起来,一些为争取音乐消费权益的组织纷纷涌现。他们不仅为个人、企业提供法律援助,同时也积极参与各种社会活动,宣传音乐分享的理念,驳斥RAA等组织的知识产权'麦卡锡化值得说明的是他们其中的一些组织并不走极端路线,而是针对音乐产品分享与生产之间所具有的特殊矛盾提出了很多具有建设性的意见与操作方法。例如Electionic Fiontier Foundation(EFF),其倡导的自愿性集体授权(Voluntary Collective Licensing)方案是具有可操作性的方案之一。理性的分析、可操作化的建议以及广大消费者的支持将使这些组织在音乐产业的演化方向上发挥越来越大的作用。

(3)新兴的“合法”在线音乐经营模式不断涌现。由于在线音乐不仅涉及到内容一乐,更重要的是涉及到数码技术,如何实现数码与音乐的完美结合,不仅传统的唱片公司在努力探索,一大批IT背景的企业也逐渐加入到在线音乐商业经营模式的探索与开发的潮流中来。其中,苹果电脑公司推出的iPod+iTunes模式值得一提。所谓ipod是指一种由苹果公司研究开发的移动性数码音乐播放器,而iTunes则是指有苹果公司的在线音乐商店iTunesMusicStore。iTunes在线音乐商店是目前惟一经唱片公司授权、规模最大的数字音乐下载网站。每一个购买了iPod的消费者只需要为在线歌曲支付每首歌99美分,每张专辑9.99美元的的费用就可以“合法”下载、播放以及法律规定范围内的合理使用(FairUse)这些经苹果公司技术处理过的音乐曲目。苹果这项软硬捆绑的服务模式一推出就收到了市场的热烈欢迎。据统计,2003年4月推出的iTunes音乐商店迄今已售出了超过7000万首歌曲,在线音乐下载市场上的占有率也超过了50%。

(4)SDMI标准设定组织的分化与新标准的出现。SDMI自从1999年公布了1.0版本的便携设备初步标准后,一直没有太大的进展。相反由于利益的争夺,组织内部发生了分化。各家看好数字音乐的厂商纷纷推出自己的数字音乐格式,希望可以在数字音乐市场里分一杯羹。主要有微软推出的WindowsMediaTechnology4.0,AT&T推出的a2b,KobeSteel和NTT推出的SOlidAudio,Sony的ATRAC3格式,以及LiquidAudio,ReaNetworks和BM等公司推出的音乐压缩和加密规格。这些技术标准尽管从音效保真上说,绝大部分已经超过MP3标准。但是,由于之间大部分不兼容,而且存在较多的使用限制,市场份额依然很少。据NPD集团旗下数字音乐观察部门统计,2003年,MP3格式的音乐在数字音乐中的比例仍然高达72%,而Apple的AdvancedAudioCoding(AAC)格式和微软的WMA格式合计也仅为5%。

五、结论与启示

至此,我们回顾了美国音乐产业从20世纪90年代初到21世纪初受到新技术冲击而演化变革的历程o纵观这段历史,我们有如下结论与启示:

(1)没有超越时空的绝对'产权”,任何产权都是一定时空背景下、一定技术条件下的利益相关主体博弈均衡的产物。历史上看,由于音乐产品的无排他性或者说弱排他性,版权的保护问题一直就是该产业的重要关注对象。在传统的用磁带、光盘等作为音乐载体的时代,也曾经出现过消费者购买光碟后自行复制并流转的'侵权'现象。但是,一方面由于基于物理复制的技术对于个人而言成本很高,因此,只能限于家庭内部、朋友间,负面的影响或者说对音乐版权所有者的利益’侵害”并不是很大,相反由于试听效应,甚至有可能增加购买原敲碟片的可能性。另一方面,这种利益的损失经过音乐产业内利益相关者的博弈试错已经有一定的制度安排加以协调补偿。该制度安排集中表现为1992年在RIAA、ASCAP(美国歌手与作曲家协会)等利益团体的推动下美国国会通过了对音乐作品的《家庭录制法案》。但随着新技术如MP3、互联网等的出现,传统制度受到了挑战。这些技术使得音乐完全虚拟化、数字化,复制成本、转移成本、扩散成本大大降低,因此对音乐版权所有者的产权'侵害”无疑是急剧扩大。再加上那些可以用来生产、复制、转移、播放复制产品的数码产品制造商并不在传统的补偿税征收范围内,音乐版权所有者的利益又无法通过政府税收加以补偿。产业原有利益均衡被打破,冲突难免发生,Napster等案件不过是这种利益冲突的个案表现。我们认为,随着技术的发展升级一口第三代P2P技术的发展,新的文件分享方式不断涌现,监督、执行现有音乐产品’产权”保护的成本变得越来越高、收益则越来越小,传统的制度与法律的不适应性因此进一步凸现,制度惯性势必会被打破,产业也必将在多方利益博弈过程中实现新的生态与均衡。音乐产品的’产权”在不同的技术条件下具有不同的内涵与范围,昨天的’盗版”侵权行为在今天很可能就是受法律保护的正当行为。

(2)技术标准竞争的背后是利益的竞争与博弈,技术标准的最终确定本质上是多方利益的博弈均衡,而这种博弈均衡我们称之为制度,产业内标准竞争过程是产业不断制度化的过程,同时也是产业生态重塑的过程,标准竞争过程中企业战略与产业共同演化。在传统的战略管理理论当中,我们倾向于把'产业”理解为企业所存在的一种静态外部环境,产业边界清晰,制度规则明了,企业战略不过就是在这种环境、规则中的被动适应行为与博弈。但应注意的是,当新技术、新制度等重大变革与冲击出现时,在创造性毁灭过程中,“产业”本身都面临着毁灭、重塑,如果企业还运用这种理论来指导实践,其结果就只能是被毁灭。正如我们在上文看到的,MP3、互联网络、P2P等技术的出现,实际上是把传统音乐产业的范围大大扩展了,开辟了“新音乐产业”的空间、疆界与生态。在这种情景下,此时企业的战略更多的是一种’制度化战略”,一种为确定最有利于未来自身竞争位势而主动参与产业规则建构的行为,而不是通常意义上的被动性竞争战略。可以看出,传统的五大唱片公司,早期由于忽视了MP3可能带来的产业变局,因此,在后期与MP3技术进行“标准竞争”战中付出了非常大的代价。其主要原因就在于前期没有积极实施参与制定产业’标准”的制度化战略,失去了控制、主导新产业的最佳时期。事实上,与音乐产业非常类似的电子出版业由于有了MP3的前车之鉴,传统的出版商很早就介入了电子图书版权管理系统的制定与研发,因此,目前来看,电子图书出版行业所受到的所谓’盗版”问题要远远小于音乐产业,传统图书出版商也没有遭遇新技术带来的危机。