艾灸的发展史

导读:艾灸从产生到发展经历了漫长的变革过程,是中华医学的瑰宝。

艾灸: 中医针灸疗法中的灸法,是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到防病治病目的的一种治疗方法。

艾灸从产生到发展经历了漫长的变革过程,是中华医学的瑰宝。

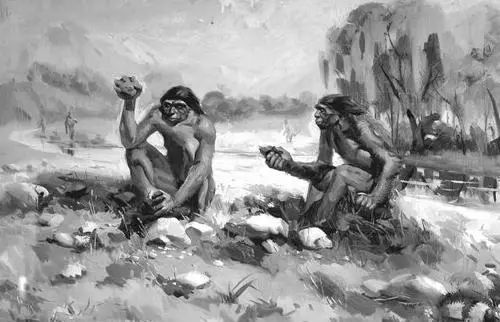

灸法的运用起源于人类掌握用火之后,时间亦在旧石器时代。

远古的先民开始采用火烧灼身体固定部位的方法治疗疾病,艾灸从此也就产生了。后来,经过不断实践,人们最终选用了既易点燃又有药理作用的艾草作为艾灸的主要材料。

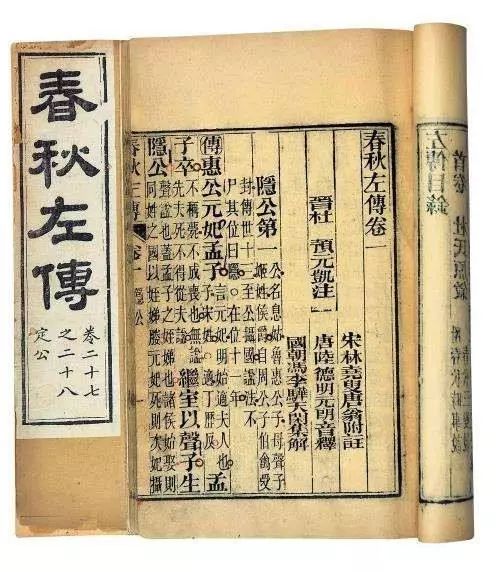

直到春秋战国时期,艾灸治病的方法已经开始流传。

史书《左传》中记载,公元前581年,晋景公得了一场大病,于是秦国太医令医缓来医治。医缓检查晋景公的疾病后说:“疾不可为也,在育之上,之下,攻之不可,达之不及,药不治焉”。

晋朝杜预注解, “攻” 指艾灸,"达” 指针剌。我们可以看到在战国时期,艾灸便是一种重要的医疗手段。

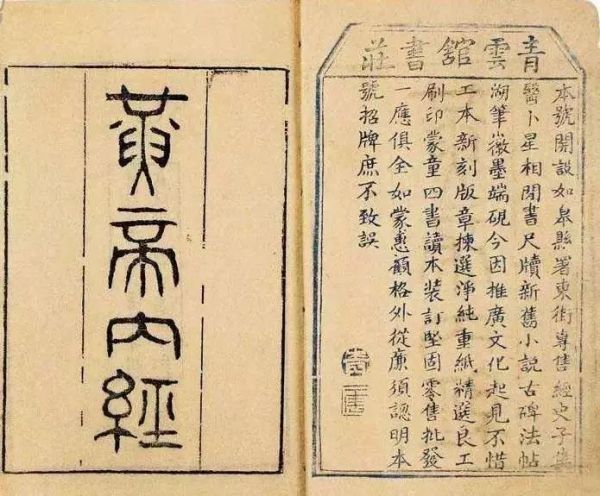

秦汉时期艾灸逐渐发展并占据了主导地位。

东汉医家张仲景,提出“阳证宜针,阴证宜灸”的见解。当时也有《内经》为代表的一些医学资料中可以看出温熨、艾灸杂木灸在一段时期内可同时运用,到后来艾灸以其搓捏、气味芳香、穿透力强等卓越的疗效而逐步占据了主要地位。

魏晋南北朝却是隔物灸发展较快的时期,越来越多的材料被用于隔物灸中。

《师道兴造石像记并治疾方》中记载了把药物加入艾中进行施灸的方法,“疗瘘疮,巴豆(去心皮)和艾作炷,灸疮。”丰富了施灸的材料。

灸疗大量出现在唐宋时期,灸法开始作为重要角色,也开始出现在医疗著作中。

唐代医学家孙思邈提出采用艾灸预防传染病,以及艾灸某些热性病的理论对艾灸的学术发展起到了巨大作用。北宋灸学著作《铜人俞穴针灸图经》详细地叙述了经络、俞穴等内容。

明代时期成为针灸的发展高峰时期,《针灸大成》 、《针灸大全》 、《针灸聚英》 等针灸著作相继问世。

人们开始使用艾条温热灸,桑枝灸,神针火灸,灯火灸,阳燧灸等艾灸。

清代初期灸也有所创新如针柄烧艾灸。

但是清中后期,由于统治者的偏见和帝国主义的侵略,艾灸的发展受到了限制,只在民间广泛流传。

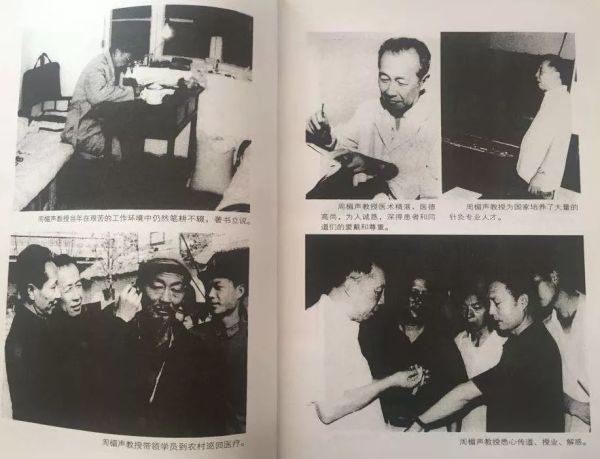

而近现代时期医疗技术飞速发展,国内外出现了“中医热”“针灸热” ,灸也随之复兴,好的医疗养生效果,受到了广大人民群众的欢迎。

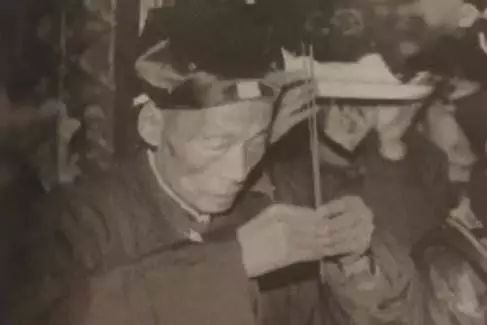

当代艾灸专家——周楣声老先生,在著作《灸绳》中对新灸具的要求:“第一热源不能离开艾;第二燃艾不能有烟;第三适用于身体的各个部位与不同病种;第四要能进入千家万户,人人能用,人人会用,既能用于治病,又能用于防病”。